~地域の元気、安全・安心を応援するモデル構築事業~

総務省では、ICTの利活用を通じて地域経済の活性化や少子高齢化など地域が抱える課題の解決を促進するモデル的な取り組みを自治体等の事業への委託事業「地域ICT利活用モデル構築事業」を実施してきた。本会では、本事業を更に展開させるべく『ICTふるさと元気事業』(正式には、平成21年度情報通信技術地域人材育成・活用事業交付金事業という)の採択を得、医療機関相互情報連携、周産期医療支援、在宅医療支援、ビジュアルコミュニケーション支援、そしてバイタルモニターシステムの5コンポーネントをフレームワークとして有機的に結合し、地域特性に合わせた事業展開を継続している。ちなみに「周産期医療支援システム」は、妊婦さんと赤ちゃんの安心・安全に加え、妊娠から出産まで合計約16万円の交通費を含む費用軽減効果※も実証されており、先進的な遠隔地域医療連携モデルとして注目されている。

※「地域ICT利活用モデル構築事業実施地域における効果検証等に関わる調査」(総務省)

- 面積/142.98平方キロメートル(北海道内離島では利尻島に次ぐ2番目に大きな島。全国では14番目)

- 人口/3640人・1700世帯(平成19年1月末現在。昭和35年のピーク時に比べ50%以上も減少)

- 主な産業/水産業、観光

- 島名の由来/アイヌ語の「イクシュン・シリ」、その後「イク・シリ」と訛ったもの。「イク」は「向こう」、「シリ」は「島」で、「向こうの島」の意味

- 奥尻町ホームページ

http://www.town.okushiri.lg.jp/

医療の届きにくい離島の妊娠リスクを低減 地域と医療関係者が妊婦さんをしっかり見守る 「周産期医療支援システム」

「周産期医療システムとは」

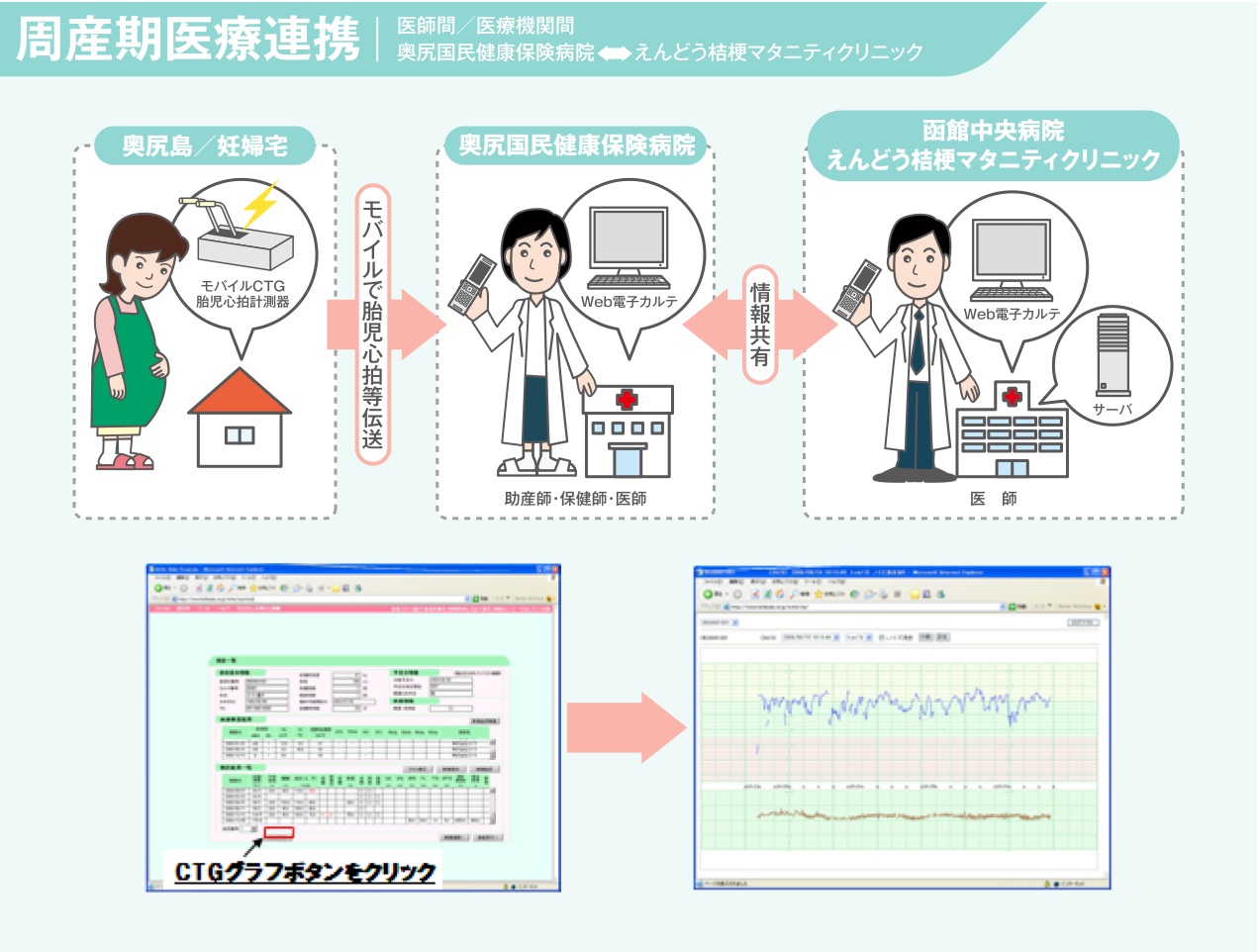

周産期医療支援ネットワークは、医療機関連携、在宅医療連携と相互接続され、「何処にあっても安心に分娩」できる環境構築を企図して開発された周産期医療支援サービスをベースとしている。

妊産婦の胎児心拍モニター、子宮筋電波形データ等を医療従事者(医師・助産師等)が遠隔地に於いても参照できることから、妊産婦の「見守りシステム」として、産科医師・助産師が数的に不足しまた、偏在している現在、画期的なシステムである。

周産期医療支援ネットワークは、医療機関連携、在宅医療連携と相互接続され、「何処にあっても安心に分娩」できる環境構築を企図して開発された周産期医療支援サービスをベースとしている。

妊産婦の胎児心拍モニター、子宮筋電波形データ等を医療従事者(医師・助産師等)が遠隔地に於いても参照できることから、妊産婦の「見守りシステム」として、産科医師・助産師が数的に不足しまた、偏在している現在、画期的なシステムである。

システムフロー図

▼クリックすると拡大画像が表示されます

遠藤力

(えんどう・ちから)

えんどう桔梗マタニティクリニック院長

医学博士。昭和53年、東北大学医学部卒。同大医学部産婦人科教室医員、文学部助手を経て、米カリフォルニア州アーバインに留学。帰国後、東北大学医学部産婦人科・文部教官助手、福島県立医科大学産婦人科講師。平成8年函館市にて産婦人科を開業。

産婦人科医療の技術が進化した今、日本の周産期死亡率は出生1000あたり3.3※と、世界でも優れた水準にあります。しかし、胎児発育不全、狭骨盤や合併症など、妊婦さんや胎児に基因するリスクそのものが低減したわけではありません。逆に、例えば高齢妊娠に伴うハイリスク出産は、増加傾向にある事が指摘されています。周産期医療の目的はハイリスク妊婦さんを早期に発見し、適切な状態監視・管理を行うこと。定期的・連続的かつ精度の高い妊婦健診は、そのための最も良い方法と言えます。

奥尻島のように産婦人科専門医不在の環境での妊娠は、それ自体がリスクです。早期破水など、異常が起こった場合への対応が困難であるだけでなく、通院途上に於いては、飛行機内の気圧変化による影響が懸念され、フェリーは暴風や降雪による揺れや欠航などのリスクが存在します。2008年から2009年にかけて函館市・奥尻町間で実施された、地域ICT利活用モデル構築事業の「周産期医療支援システム」は、離島での妊娠リスクを最小限に抑える効果的な仕組み。私が積極的に参加したのもその主旨に強く共感したためでした。

妊娠リスクの判定は、妊婦さんのバイタルデータと健診の際の胎児心拍数と間隔、子宮筋収縮波形データ、胎動を基に専門医が行います。つまり、通信ネットワークを介してこれらのデータを見ることができれば、遠隔地でも十分な診断やアドバイスが可能ということです。更に超音波によるエコー画像や妊婦さんと顔を見ながら対話ができる映像システムがあれば、なおベター。いずれも現代の技術では十分可能なことですし、初診から出産までの一連の流れの中に「周産期医療支援システム」を上手く組み入れることで、妊婦さんの負担やリスクを軽減することが可能なのです。また、産婦人科病院や産婦人科医の不在や不足による医療機会デバイドの解消にも少なからず貢献できると思います。

わが子の誕生を心待ちにするご両親と同様、私たち産婦人科医もお腹の中の赤ちゃんの健やかな成長と出生を心から願っています。専門医としてまた子どもをもつ親として、私は「周産期医療支援システム」の普及拡大に大きな期待を寄せています。

※厚生労働省「人口動態統計」